漢方相談(無料)

相談を受けるにあたって初めての方は問診・測定等で30~60分位はかかりますので、ご予約されることをおすすめします。

TEL:0852-52-6525

↓公式LINEを友だち追加して、お問い合わせください。

相談の流れ

1.カウンセリング

まずはご自分の症状やお気持ちをお話ください。

2.質問(問診)

症状を整理していくための質問をさせていただきます。

場合によっては、血圧・血流などを測定していただくことがあります。

3.ご説明

現在のお身体の状況や症状をご説明申し上げます。

4.ご提案

治療方針のご説明と生活習慣の改善方法をお伝えします。

5.処方

お悩みの症状や体質に合ったお薬のご提案をさせて頂きます。

※アフターフォロー

お薬や体調について、少しでも気になるところがございましたら、いつでもご相談ください。

よくあるご相談

胃酸が逆流する・食事がおいしくない・軟便・便秘・痔

後鼻漏や副鼻腔炎・めまい・耳鳴り

肩こり・関節痛・坐骨神経痛・足つり

睡眠障害・冷え性・低体温・やる気が出ない

□免疫系のトラブル

アレルギー(鼻炎・喘息・アトピー)・膠原病

□泌尿器科

頻尿・尿漏れ・膀胱炎になりやすい

□婦人科系

生理痛・貧血・更年期障害・筋腫

糖尿病

□加齢トラブル

認知症・フレイル

□消化器系

<胃食道逆流症>

食道と胃の間には「下部食道括約筋」という筋肉があり、食べ物が入るときだけ緩んで胃に送り込み、それ以外は閉じて胃酸の逆流を防いでいます。胃酸を多く含む胃の内容物が食道内に逆流して起こる病態を、胃食道逆流症(GERD)といいます。胃食道逆流症(GERD)は、症状や食道の粘膜の状態によって、逆流性食道炎と非びらん性胃食道逆流症(NERD)とに分けられます。

1.主な症状

1)胸やけ: 胃酸が食道に逆流することで、胸の中央部に焼けるような痛みを感じます。

2)呑酸: 胃酸が喉まで逆流し、すっぱい味や苦味を感じることがあります。

3)慢性的な咳や嗄声: 胃酸が喉や気道に影響することで、咳や声のかすれが生じることがあります。

4)嚥下困難: 食道の炎症や狭窄により、食物を飲み込みにくくなることがあります。

2.原因

1)下部食道括約筋(LES)の機能不全: 胃と食道の境にある筋肉がうまく働かず、胃酸が逆流します。

2)肥満や妊娠: これらの状態は腹圧を増加させ、胃酸の逆流を促進します。

3)食生活と嗜好品の影響: 高脂肪の食事、カフェイン、アルコール、チョコレート、スパイシーな食べ物などが逆流を助長します。

4)喫煙: LESの機能を低下させるため、胃酸が逆流しやすくなります。

5)精神的ストレス: ストレスによる持続的な交感神経の緊張は、胃の機能を低下させます。

3.予防と治療法

1)生活習慣の改善: 食後すぐに横にならない、夜遅くの食事を控える、体重を管理する。

2)食事の見直し: トリガー(きっかけ)となる食品を避け、バランスの取れた食事を心掛ける。

西洋医学での治療は胃酸分泌を抑制する薬剤が主体ですが、当店ではリスクの少ない漢方薬、自然薬をご紹介しています。

<便秘>

便秘は、排便の回数が減少し、硬い便や排便困難を伴う状態を指します。一般に排便が週に3回未満の場合、便秘と考えられることが多いです。

1.主な症状

1)排便回数の減少

2)硬くて乾燥した便

3)腹部の不快感や膨満感

4)排便時の痛みや困難感

2.原因やきっかけ

1)食生活の問題: 食物繊維の不足、水分不足

2)運動不足: 腸の運動が低下

3)ストレス: 自律神経の乱れによる影響

4)病気や薬の影響: 特定の病状や薬剤が腸の働きに影響を及ぼす

3.予防養生法

1)バランスの取れた食事: 食物繊維(野菜、果物、全粒穀物など)を多く摂取し、水分を十分に摂る。

2)適度な運動: ウォーキングやヨガなど、腸の働きを促進する運動を日常に取り入れる。

3)ストレス管理: リラクゼーションや趣味の時間を持ち、心身のバランスを保つ。

4)正しい排便習慣: 毎日同じ時間にトイレに行く習慣をつけ、便意を我慢しない。

4.東洋医学の視点

東洋医学では、便秘は「気滞」や「血虚」、「陰虚」など、体内の気や血のバランスが崩れた状態として捉えられます。

1)気滞: ストレスや情緒不安により気の流れが滞ることで起こる便秘。リラックスや香り療法が効果的。

2)血虚: 血の不足により腸の潤いが失われることで起こる便秘。補血作用のある食材(ほうれん草やクコの実など)を摂取。

3)陰虚: 体内の陰(潤い)が不足して便が硬くなる場合。梨や白キクラゲなどの潤いを増す食材が勧められます。

これらを考慮しながら、日常生活において東洋医学的な食材や習慣を取り入れることで、便秘の予防と改善が図れます。

<痔>

痔は、直腸や肛門周辺の血管が膨張したり、炎症を起こすことで生じる症状の総称です。一般的に、痔には内痔核、外痔核、裂肛(きれ痔)が含まれます。これらはそれぞれ、直腸内、肛門外、および肛門の裂け目として分類されます。

1.痔の症状

痔の症状は多岐にわたりますが、主なものには以下があります。

1)痛み:特に排便時に痛みを伴うことがあります。

2)出血:排便時に鮮血が見られることがあります。

3)腫れ:肛門周辺が腫れ、違和感があります。

4)かゆみ:肛門周辺の皮膚がかゆくなることがあります。

2.痔の原因

痔を引き起こす原因には、以下の要素が挙げられます。

1)便秘:固い便を無理に排出しようとすることで血管が膨張します。

2)下痢:頻繁な排便により肛門周辺が刺激を受けます。

3)妊娠・出産:体重増加や分娩時の圧力が肛門周辺の血流に影響します。

4)座りっぱなしの生活:長時間座ることで肛門に圧力がかかります。

5)食生活の偏り:食物繊維の不足や過剰な脂肪分の摂取も原因となります。

※さらに痔の根本原因について知りたい方は当店薬剤師にお問い合わせください。

3.痔の予防養生法

痔の予防と改善のためには、以下の養生法が推奨されます。

1)食生活の改善:食物繊維を豊富に含む野菜や果物を多く摂取し、水分もしっかり補給します。刺激物や脂っこい食事、アルコールは控えましょう。

2)適度な運動:ウォーキングやヨガなど軽度の運動を日常に取り入れ、血流を促進します。

3)ストレス管理:ストレスを溜めないよう、趣味やリラクゼーションを心がけましょう。

4)正しい排便習慣:便意を我慢せず、自然なタイミングで排便します。また、長時間のトイレ座りは避けます。

5)温める:肛門周辺を温めることで血行を改善し、痛みや腫れを和らげる効果があります。温水浴や蒸しタオルを使用すると良いでしょう。

漢方薬を活用しながら、生活習慣を見直すことで痔の根本治療に取り組むことが出来ます。

□耳鼻科系

<耳鳴りと難聴>

1.耳鳴りの原因

耳鳴りとは、外部からの音がないのに耳や頭の中で音が聞こえる状態を指します。耳鳴りの原因は多岐にわたりますが、主なものとして以下が挙げられます:

1)加齢: 年を重ねると、耳の感覚細胞や神経に変性が生じ、耳鳴りを引き起こすことがあります。

2)騒音曝露: 大きな音に長時間さらされることで、内耳の有毛細胞が傷つき、耳鳴りや難聴を引き起こすことがあります。

3)耳の疾患: 中耳炎や内耳炎、耳垢の詰まりなどが耳鳴りの一因となることがあります。

4)血行不良: 高血圧や動脈硬化が原因で血流が悪化し、内耳に十分な血液が供給されないと耳鳴りが発生することがあります。

5)ストレス: 精神的なストレスも耳鳴りを引き起こす要素となり得ます。

2.耳鳴りと難聴の関係

耳鳴りと難聴とは深い関係があります。耳鳴りはしばしば難聴の初期症状として現れることがあります。特に感音性難聴(内耳または神経に原因がある難聴)の場合、耳鳴りが伴うことが多いです。

3.加齢による難聴

高齢者の難聴について、東洋医学の観点から見ると、腎の機能低下が関連すると考えられています。東洋医学では、腎は生まれながらのエネルギーを貯蔵し、成長や発育、聴覚の健全性に関与するとされています。加齢に伴い腎の機能が低下すると、聴覚にも影響を及ぼし、難聴が進行すると考えられます。

4.耳鳴り難聴の治療

耳鳴りや難聴の治療には、西洋医学と東洋医学の双方のアプローチがあります。西洋医学では、まずは耳鳴りの原因を特定し、可能であればその原因に対処する治療が行われます。例えば、耳垢除去、感染症の治療、血圧の管理などが挙げられます。

一方、東洋医学では、鍼灸や漢方薬が耳鳴りや難聴の改善に用いられます。例えば、「六味地黄丸」などの漢方薬は、腎の働きを補強し、耳の不調を改善することを目的として処方されることがあります。また、鍼灸によって耳周辺の血流を改善し、ストレスを和らげることも有効とされています。

いずれの治療法も、個々の症状や原因に応じて適切な方法を選択することが重要です。

松江市には耳鼻咽喉科が数多くありますので、まずは診察を受けることをお勧めします。

オクスリマンでは毛細血管の血流チェックなども行いながら、予防養生法や漢方の考えに基づいた根本療法についてのご説明をさせていただきます。

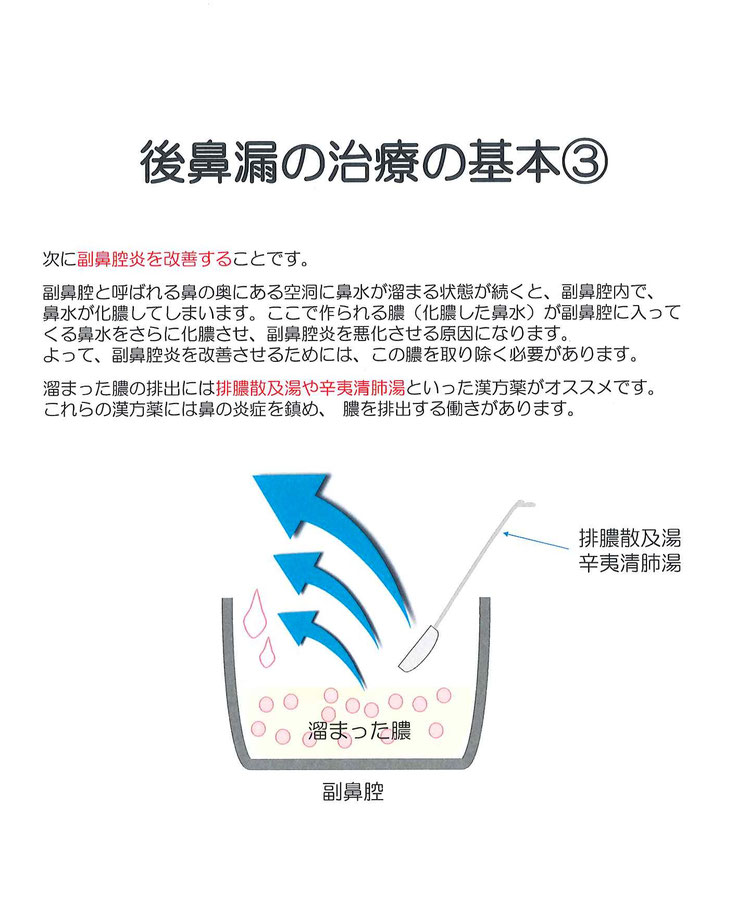

<慢性副鼻腔炎>

慢性副鼻腔炎は、鼻の奥にある副鼻腔という空洞の炎症が長期間続く状態を指します。この状態が12週間以上続く場合、慢性と見なされます。

1.概要

副鼻腔は、瞼の周りにある骨の中に位置する空洞で左右4か所ずつあります。鼻腔とは細い管でつながっています。副鼻腔炎は、これらの空洞に炎症が起こり、膿がたまることによって引き起こされます。

2.症状

慢性副鼻腔炎の主な症状には次のようなものがあります。

1)鼻づまり:持続的な鼻づまりが続き、呼吸が困難になります。

2)顔の痛みや圧迫感:特に頬や額の周りに不快感を感じることがあります。

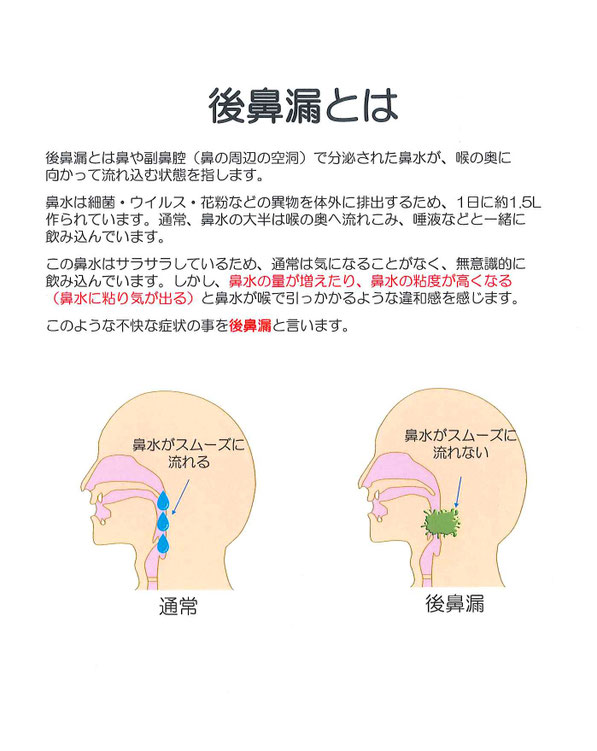

3)鼻水:粘りのある鼻水が多く出ることがあります。ときには、鼻水が喉に流れ込み、後鼻漏(こうびろう)を引き起こすこともあります。

4)嗅覚の減退:匂いを感じにくくなる場合があります。

5)咳や喉の痛み:後鼻漏が原因で、喉がいがらっぽくなったり、咳が出ることがあります。

3.きっかけや原因

慢性副鼻腔炎の主な原因は以下の通りです。

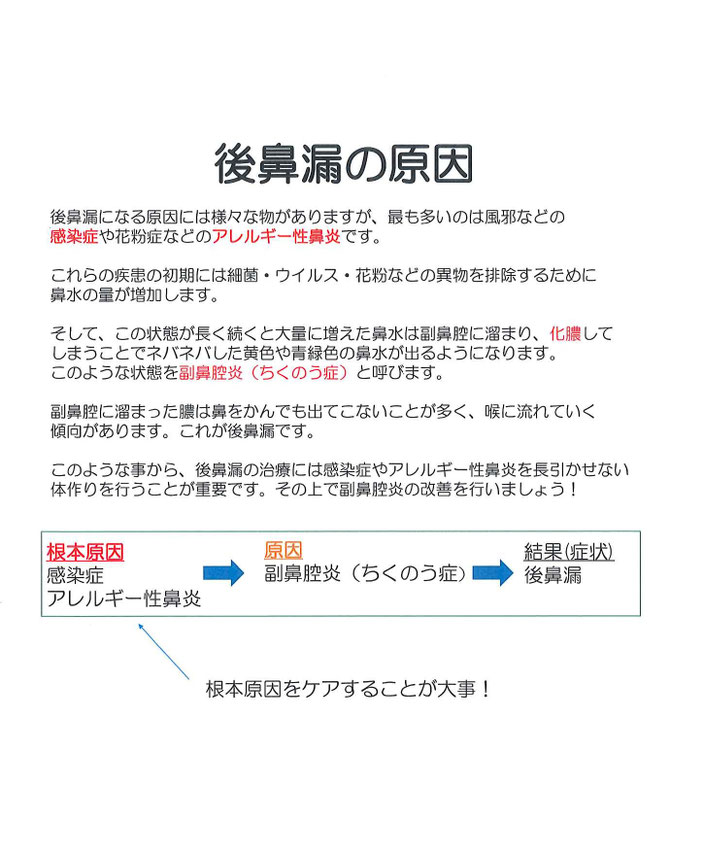

1)感染症:風邪やインフルエンザなどのウイルス感染が、引き金になることがあります。

2)アレルギー:花粉、ホコリ、カビなどのアレルギーが副鼻腔に影響を与えることがあります。

3)鼻中隔彎曲(びちゅうかくわんきょく):鼻の中の仕切りが曲がっていると、副鼻腔の排出が困難になる場合があります。

4)ポリープ:鼻にポリープができると、空気の流れや粘液の排出が妨げられます。

4.予防養生法

副鼻腔炎を予防するためには、以下の方法があります。

1)鼻を清潔に保つ:生理食塩水で鼻腔を洗浄することで、細菌の繁殖を防ぎます。

(耳管に流れる恐れがあるので注意しましょう)

2)アレルギー管理:花粉症などのアレルギーを持っている場合、一時的には抗アレルギー薬を服用して、予防することも考えましょう。

3)加湿:空気を加湿することで、鼻粘膜を潤し、鼻づまりを予防します。

4)健康的な生活:バランスの取れた食事、定期的な運動、十分な睡眠を心がけ、免疫力を高めます。

5)水分は1口ずつ、唾液と共に補給しましょう。摂りすぎると鼻粘膜がむくみ、副鼻腔をふさいでしまいます。

当店では慢性副鼻腔炎の本当の原因や根本治療について、丁寧にわかりやすく説明させていただいております。

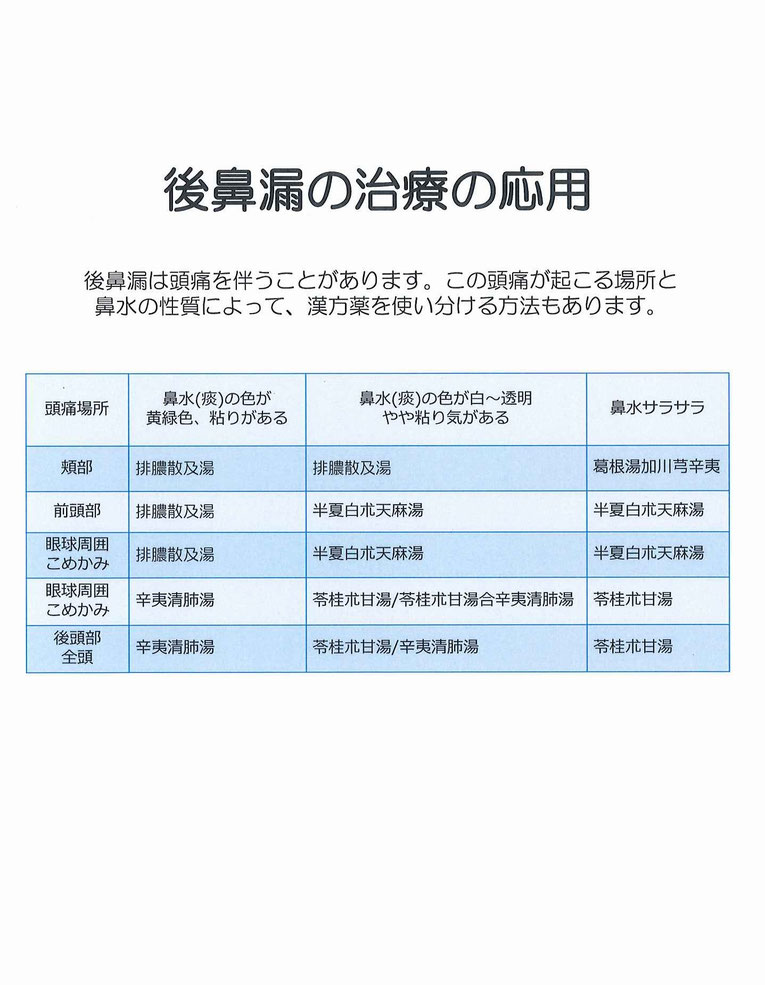

<後鼻漏>

□関節筋肉

<関節痛>

関節痛は、多くの人が経験する一般的な症状で、特に高齢者に多く見られます。関節痛は、関節の痛みや不快感を指し、様々な原因や状況によって引き起こされます。以下に関節痛の概要、分類、症状、原因、予防養生法について解説します。

1.概要と分類

関節痛は、関節そのものに問題がある場合と、周辺組織に問題がある場合に分けられます。関節痛の分類は以下の通りです。

1)急性関節痛:短期間で発症し、治療によって比較的早く改善するもの。怪我や急性の感染症などに関連します。

2)慢性関節痛:長期間続く痛みで、関節炎(例:変形性関節症)などが関係しています。

高齢化が進んでいる松江市でも変形性関節症でお悩みの方が多く、当店薬剤師へのご相談もよくあります。

2.症状

関節痛の症状は次のようなものがあります

1)関節の痛みやこわばり

2)関節の腫れや炎症

3)関節の可動域制限

4)関節からの異音(クリック音など)

症状の程度は、軽度から重度まで様々です。

3.原因

関節痛の原因は多岐にわたりますが、一般的なものを挙げれば以下の通りです。

1)関節炎

①変形性関節症:加齢や過剰な使用による関節の摩耗が原因。

②リウマチ性関節炎:自己免疫疾患によるもの。

2)怪我

捻挫や骨折による関節の損傷。

3)感染

細菌やウイルスによる関節の感染。

4)代謝性疾患

痛風:尿酸の結晶が関節に沈着することで炎症を引き起こす。

5)その他

腱炎や靭帯の損傷など周辺組織の問題。

4.予防養生法

関節痛を防ぎ、症状を緩和するための対策や養生法は以下の通りです

1)規則正しい運動

関節を動かすことで血流を促進し、関節の柔軟性と筋力を保ちます。水泳やウォーキングが推奨されます。

2)体重管理

適正体重を維持することで、関節への負担を減らします。

3)栄養の管理

抗炎症作用のある食事(例:オメガ3脂肪酸を含む魚、野菜、果物)を摂取します。

4)関節の保護

スポーツや日常生活での関節の保護に気をつけ、必要であればサポーターや正しい姿勢を心がけます。

5)休息とストレス管理

十分な休息を取り、ストレスをうまくコントロールすることで全体的な健康をサポートします。

関節痛の症状が続く場合や悪化する場合は、医療機関での診察を受け、適切な治療を受けることが重要ですが、根本療法や養生法については当店にご相談ください。

□自律神経のトラブル

<自律神経失調症>

自律神経失調症は、自律神経系のバランスが崩れることによって生じるさまざまな症状を指します。自律神経系には、交感神経と副交感神経があり、身体の機能を無意識に調整しています。しかし、ストレスや生活習慣の乱れなどによって、このバランスが崩れると、幅広い症状が現れることがあります。

1.主な症状

1)身体的症状: 頻繁な頭痛、めまい、肩こり、息切れ、動悸、消化不良、便秘や下痢

2)精神的症状: 不安感、イライラ、抑うつ、集中力の低下、睡眠障害

3)その他: 手足の冷えやしびれ、発汗、耳鳴り

2.原因やきっかけ

自律神経失調症の原因は多岐にわたり、以下のような要因が考えられます。

1)ストレス: 職場や家庭でのストレス、精神的負担

2)生活習慣の乱れ: 不規則な生活リズム、運動不足、不適切な食生活

3)性格: 心配性や完璧主義な性格

4)環境要因: 季節の変わり目や気温差

5)身体的要因: ホルモンバランスの変動(思春期や更年期)

3.予防養生

自律神経失調症の改善には、生活習慣の見直しが重要です。

1)食事

①バランスの良い食事: 栄養素の偏りがないよう、野菜、果物、たんぱく質、炭水化物をバランスよく摂取します。

②ビタミン・ミネラルの摂取: ビタミンB群やマグネシウムは自律神経の調整に役立ちます。

③規則正しい食事時間: 毎日ほぼ同じ時間に食事をすることを心がけます。

2)運動

①適度な有酸素運動: ウォーキングやジョギング、ヨガなど、軽い運動を続けることで自律神経が安定します。

②リラクゼーション運動: ストレッチや深呼吸法を取り入れてリラックスを促進します。

3)休養

①十分な睡眠: 質の良い睡眠を確保することで、体と心の回復を図ります。

②趣味の時間を持つ: 趣味やリラックスできる時間を確保することでストレスを軽減します。

③時間管理: 無理のない計画を立て、仕事や生活のバランスを保ちます。

<不眠症>

不眠症には、様々な種類があります。それぞれの症状とその原因・誘因について、ご説明します。

1.入眠障害

症状: 布団に入ってからなかなか眠りにつけないこと。

原因や誘因: ストレスや心配ごとがあると、脳がリラックスできず、眠る準備をするのが難しくなります。また、寝る前にスマートフォンやテレビのブルーライトを浴びると、体内時計が狂ってしまい、眠りにつくのが難しくなることがあります。

2.中途覚醒

症状: 夜中に何度も目が覚めてしまい、再び眠るのに時間がかかること。

原因や誘因: 環境的な要因(例えば、部屋が暑すぎたり寒すぎたりする)、ストレス、心の不安、またはカフェインを含む飲料を夕方以降に摂取することが影響することがあります。

3.早朝覚醒

症状: 朝早く目が覚めてしまい、もっと寝ていたいのに眠れないこと。

原因や誘因: 加齢とともに自然に起こることもありますが、ストレスやうつ病などの心の問題が影響することもあります。また、規則正しい睡眠時間を保つ生活リズムが乱れると起こりやすいです。

4.熟眠障害

症状: 十分な時間寝たはずなのに、疲れが取れず、眠った気がしないこと。

原因や誘因: 睡眠の質が悪くなる原因として、ストレスや不安のほか、周囲の騒音や明るさ、寝具の問題などが考えられます。さらに、睡眠時無呼吸症候群のように、寝ている間の健康問題が質の低下を引き起こすこともあります。

不眠症の解決方法として、規則正しい生活を心がけ、リラックスできる環境を整えることが大切です。寝る前にリラックスする時間を持つようにしたり、電子機器を控えたりすることも効果的です。

□内分泌系

<糖尿病>

糖尿病は、血糖値が慢性的に高い状態が続く代謝疾患です。糖尿病には主に1型、2型、その他妊娠糖尿病などの分類があります。以下にそれぞれの概要、症状、原因、予防と養生法について、西洋医学と東洋医学の視点から解説します。

Ⅰ.糖尿病の分類と概要

1.1型糖尿病

1)概要: 主に自己免疫反応によって膵臓のインスリンを産生するβ細胞が破壊されることで発症します。若年層に多く見られます。

2)症状: 急激な体重減少、頻尿、口渇、疲労感など。

3)原因: 遺伝的要因やウイルス感染が考えられています。

2.2型糖尿病

1)概要: インスリン抵抗性とインスリン分泌能力の低下によって発症します。成人に多いですが近年では子供にも増えています。

2)症状: 初期は自覚症状が少なく、進行すると1型と似た症状が現れます。

3)原因: 遺伝的要因、肥満、不健康な食事、運動不足、ストレスなど。

3.妊娠糖尿病

1)概要: 妊娠中に発症する糖代謝異常です。

2)症状と原因: 多くの場合自覚症状はほとんどなく、ホルモンの影響でインスリン効果が減少します。

Ⅱ.予防と養生法

1.西洋医学の視点

1)食事療法: バランスの取れた食事、特に糖質制限を心がけ、食物繊維を多く摂る。

2)運動療法: 定期的な運動は体重管理とインスリン感受性の向上に役立ちます。

2.東洋医学の視点

1)気を養うためにストレスを避け、心身をリラックスさせる。

2)血を補うために滋養強壮の食材(例えば黒ゴマ、赤身の魚)を摂る。

3)身体を冷やさないよう心掛け、温かい食事や飲み物を積極的に摂取。

糖尿病は適切な管理を行えば生活の質を向上させ、合併症を予防することができます。西洋医学と東洋医学の知識を融合し、自分に合った対策を見つけましょう。

相談の流れ

1.カウンセリング

まずはご自分の症状やお気持ちをお話ください。

2.質問(問診)

症状を整理していくための質問をさせていただきます。

場合によっては、血圧・血流などを測定していただくことがあります。

3.ご説明

現在のお身体の状況や症状をご説明申し上げます。

4.ご提案

治療方針のご説明と生活習慣の改善方法をお伝えします。

5.処方

お悩みの症状や体質に合ったお薬のご提案をさせて頂きます。

※アフターフォロー

お薬や体調について、少しでも気になるところがございましたら、いつでもご相談ください。